Comment amorcer la carpe : définition, techniques et stratégies.

Amorcer la carpe, ce n’est pas remplir l’eau d’appâts en espérant que quelque chose finisse par mordre. C’est un geste réfléchi, presque une mise en scène. Chaque poignée de bouillettes ou de graines lancée à la surface raconte une histoire : elle attire, intrigue, installe une ambiance. Et quand c’est bien fait, ce simple rituel transforme une session ordinaire en moment marquant, où la carpe devient actrice du scénario que l’on a écrit.

Trop souvent, on croit que la clé est dans la quantité. Dix kilos par-ci, vingt kilos par-là, comme si le poisson devait céder sous la démesure. Mais la carpe n’est pas naïve : dans les eaux où elle a appris à se méfier, l’abondance sonne comme une alerte, pas comme une invitation. L’amorçage massif n’impressionne que le pêcheur ; le poisson, lui, préfère la subtilité.

Un amorçage réussi, c’est tout l’inverse. Ce n’est pas une table dressée, mais un fil d’Ariane. Un signal discret qui éveille la curiosité, stimule l’appétit et incite à revenir encore et encore. L’objectif n’est pas de nourrir, mais de créer une dynamique, une zone de confiance où la carpe se sent assez en sécurité pour se mettre à table.

Dans ce guide, nous allons explorer l’art de l’amorçage comme il devrait toujours être envisagé : une discipline faite d’observation, de patience et de précision. Parce qu’au bord de l’eau, ce ne sont pas les kilos d’appâts qui font la différence, mais la manière dont on les utilise. Retrouvez tous les appâts et l’amorçage sur Chronocarpe.com

Comprendre l’Amorçage : l’art d’éveiller l’appétit

Amorcer, ce n’est pas remplir un seau et le vider au hasard. C’est parler le langage silencieux de la carpe. Chaque appât lancé est comme une phrase que l’on adresse au poisson. Trop de mots, et l’on en dit trop : la carpe se détourne, méfiante. Trop peu, et le message ne passe pas. L’équilibre est là : savoir doser pour susciter l’envie sans jamais gaver.

L’erreur la plus courante ? L’amorçage massif. Dix kilos de bouillettes, vingt kilos de graines par jour : un vrai buffet à volonté… mais la carpe n’est pas cliente de ce genre d’excès. Dans les eaux où la pression de pêche est forte, elle a appris que l’abondance cache souvent un piège. Au lieu de rassurer, cela éveille ses soupçons.

La bonne logique, c’est l’inverse : pêcher l’appétit, pas la satiété. Créer un signal subtil qui attire, qui intrigue, qui pousse le poisson à fouiller le fond en quête de plus. Varier les tailles d’appâts, jouer sur les textures, alterner les saveurs : autant de leviers qui entretiennent cette activité sans saturer.

Amorcer juste, c’est transformer un geste simple en discipline exigeante. Cela demande de l’observation, de la précision et une vraie patience. Car le secret n’est pas dans la quantité, mais dans la capacité à créer une dynamique naturelle, où la carpe choisit d’elle-même de rester.

Les Stratégies d’Amorçage : adapter son approche au contexte

Toutes les carpes ne se prennent pas avec la même recette. Chaque plan d’eau a ses règles, chaque session impose son rythme. Amorcer, c’est avant tout choisir une stratégie adaptée, comme on ajuste une partition à l’instrument que l’on joue.

Les types de stratégies fondamentales

Amorçage d’Accoutumance (ALT)

Ici, on prépare le terrain. Plusieurs jours avant la session, on nourrit régulièrement un poste. Peu à peu, les carpes associent l’endroit à une source sûre, sans danger. Quand le pêcheur s’installe enfin, elles reviennent par habitude, confiantes. C’est une stratégie de patience, idéale pour les eaux surpêchées ou les poissons méfiants.

Amorçage Initial

C’est le coup d’envoi d’une partie. Au début de la session, on dépose une quantité mesurée d’appâts. Juste assez pour éveiller l’intérêt et attirer les poissons. Trop peu, et le spot reste vide. Trop, et on sature la zone. La précision est la clé.

Amorçage de Rappel

Un poste actif peut s’éteindre d’un coup, après une touche ou une perturbation. Le rappel est là pour relancer la machine. Quelques appâts bien placés suffisent à maintenir les poissons dans la zone et à prolonger l’activité, sans excès.

Agrainage

Discret et continu, il consiste à jeter de petites quantités régulières – graines, pellets – pour garder l’attention de la carpe. C’est une pluie fine, régulière, qui entretient la curiosité sans gaver. Parfait pour les amorçages de proximité ou en surface.

Adapter sa stratégie à la durée de la session

- Sessions rapides (< 24 h) : tout doit aller vite. On mise sur des appâts à diffusion immédiate comme le maïs ou les pellets, et sur des outils précis : sac soluble, bateau amorceur, pelle d’amorçage. L’objectif : efficacité et rapidité.

- Sessions longues (24 h et +) : ici, la construction prime. On amorce assez au départ pour lancer l’activité, puis on entretient par apports réguliers. L’erreur serait de trop charger. Mieux vaut ajuster au rythme des poissons et ne jamais « vider » ses restes en fin de session : on préserve ainsi l’équilibre du plan d’eau et ses futures pêches.

Les Appâts : bien choisir pour mieux amorcer

Amorcer, ce n’est pas seulement une question de quantité ni même de stratégie. C’est aussi – et surtout – une histoire d’appâts. Car chaque graine, chaque bouillette, chaque pellet a son rôle à jouer. Certains créent de l’agitation, d’autres sélectionnent les plus gros poissons, d’autres encore éveillent la curiosité sans saturer. Bien les choisir, c’est armer sa pêche d’un véritable arsenal.

Les bouillettes

Reines de la pêche à la carpe, elles ne doivent rien au hasard. Digestes, nutritives, sélectives, elles permettent de cibler les beaux spécimens et de bâtir une stratégie à long terme. Les versions riches en farines animales ou en protéines d’insectes donnent de la valeur au poste. Et pour garder les poissons actifs, deux astuces simples : varier les diamètres pour éviter la routine et gratter leur surface pour libérer plus vite les arômes.

Les pellets

Rapides et efficaces, ils sont parfaits pour déclencher immédiatement l’activité. Dissolution rapide, diffusion instantanée : les pellets transforment un poste silencieux en zone animée. Idéals en amorçage de rappel ou pour les sessions courtes, ils agissent comme une étincelle qui allume la flamme.

Les graines

Polyvalentes et attractives, elles ont chacune leur spécialité :

- Le maïs : économique, polyvalent, mais peu sélectif. Il attire tout le monde, y compris les poissons blancs.

- Le chènevis : irrésistible pour créer un tapis d’amorçage large et vivant.

- La noix tigrée : sélective et tenace, elle cible les gros spécimens et résiste aux nuisibles comme les écrevisses.

- Les pois chiches : simples, efficaces, mais à utiliser avec parcimonie.

Une règle, pourtant incontournable : toujours préparer ses graines (trempage, cuisson). Mal utilisées, elles deviennent indigestes, voire dangereuses pour le poisson.

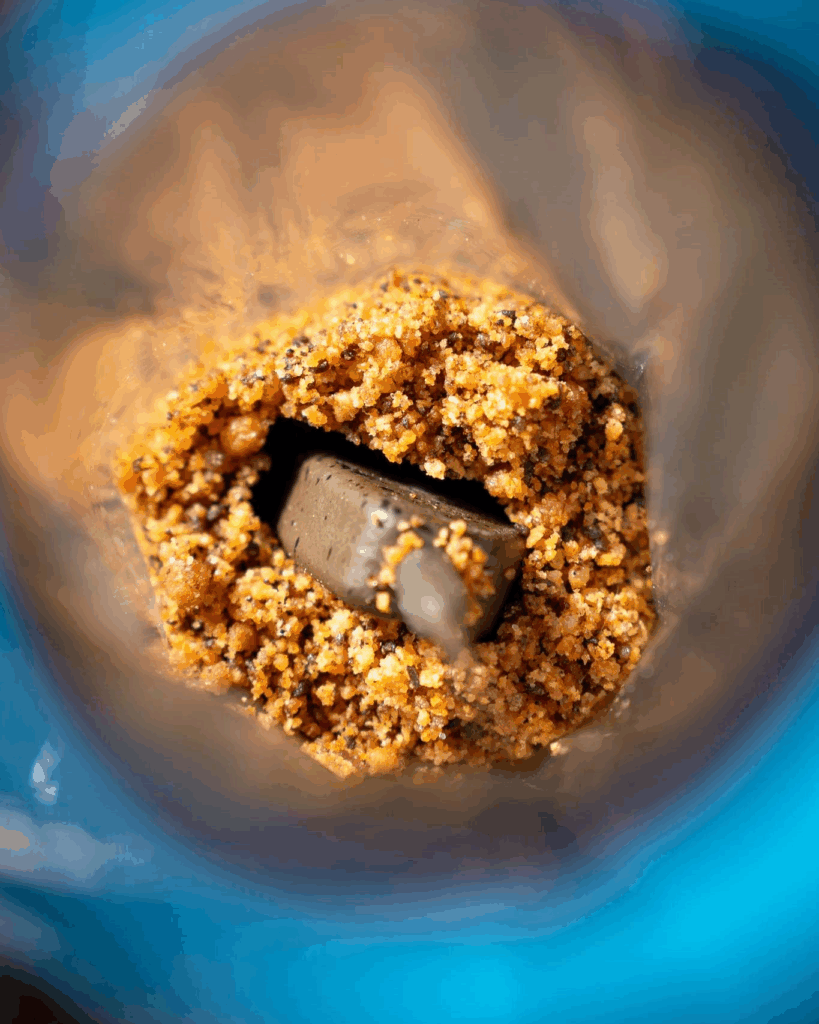

Les recettes maison

Pour beaucoup de carpistes, mélanger soi-même son amorce, c’est prolonger la passion jusque dans la cuisine. Quelques recettes classiques :

- La “Passe-Partout” : chapelure, farines de lupin et de maïs, seigle, pain d’épice, Carpix. Une base universelle.

- L’“Esclatière” : chapelure, chènevis moulu, farine de biscuit, baby-corn moulu, vanille. Taillée pour les pêches rapides en étang.

- La recette de rivière : farine de Frolic, maïs, PV1, chènevis moulu. Lourde et résistante au courant.

- La recette de printemps : chapelure, chènevis, semoule de maïs, farines de lupin et d’arachide. Idéale quand les carpes reprennent de l’appétit.

Un additif liquide peut renforcer le mélange, une touche d’argile peut l’alourdir en rivière. L’essentiel reste le même : une amorce digeste, attractive et adaptée au contexte.

S’adapter aux conditions

Un bon amorçage n’est jamais figé. Ce qui fonctionne un jour peut devenir inutile le lendemain. La carpe vit au rythme des saisons, de la température, du courant ou de la pression de pêche. Le rôle du carpiste est de lire ces signes et d’ajuster son approche.

Température et saisons

En hiver ou en eau froide, tout ralentit. Le métabolisme de la carpe tourne au ralenti, son appétit se réduit, ses phases d’alimentation sont courtes et opportunistes. Dans ces conditions, l’excès est fatal : mieux vaut peu, mais bien choisi. Des appâts digestes, riches en énergie – pellets et bouillettes à base de farines animales comme le poisson ou le calmar – feront la différence. Écrasés, ils diffusent mieux et se digèrent plus facilement.

Au printemps et en été, l’activité reprend. Les poissons se déplacent plus, fouillent davantage. C’est le moment d’utiliser des graines ou des pellets qui créent du mouvement sans saturer. L’amorçage peut être plus large, mais toujours progressif.

L’automne, lui, est une saison charnière. Les carpes font des réserves, et leur appétit grandit. On peut alors augmenter les quantités, mais sans perdre de vue l’essentiel : rester mesuré et concentrer l’amorçage sur des zones précises.

Rivière ou étang : deux mondes différents

En rivière, le courant dicte sa loi. Un amorçage trop léger disparaît en quelques minutes. Pour tenir le coup, on enrichit le mélange avec des farines collantes comme le Frolic ou le PV1, ou bien on ajoute de la terre pour alourdir. Ici, la régularité prime : mieux vaut de petites touches régulières qu’un seul apport massif emporté par le flux.

En lac ou en étang, c’est la précision qui fait la différence. Les carpes ne parcourent pas toujours de longues distances, et un amorçage trop large disperse l’activité. Le sondage du fond devient indispensable pour repérer les plateaux, les cassures, les zones de passage. Amorcer juste, c’est choisir la bonne fenêtre et la nourrir avec parcimonie.

En somme, les conditions rappellent une vérité simple : il n’existe pas de recette unique. L’amorçage réussi, c’est celui qui épouse l’environnement et le rythme du poisson, pas celui qui les force.

Les outils d’amorçage : choisir le bon outil

Amorcer, c’est aussi savoir comment déposer ses appâts. La meilleure stratégie et les meilleurs ingrédients perdent de leur force si le geste est maladroit. Chaque outil a son caractère, ses forces, ses limites. Le rôle du carpiste, c’est de choisir l’allié qui correspond au terrain et au moment.

Le bateau amorceur

C’est l’arme de précision par excellence. Silencieux, discret, capable de déposer un montage au centimètre près, même derrière un obstacle ou contre une berge inaccessible. Les modèles équipés de GPS et de sondeurs donnent presque l’impression de lire le fond comme une carte. Son point faible ? Le prix, souvent élevé, et la dépendance à une batterie. C’est un outil redoutable, mais qui se mérite.

Le Spomb (bait rocket)

Avec lui, c’est la puissance brute. Une fusée aérodynamique qui transporte appâts et particules à des distances impressionnantes, bien au-delà des outils classiques. À l’impact, tout se libère d’un coup, sans perte. Idéal pour les grandes étendues, il a pourtant un défaut : le bruit. Sur une eau calme, ce “plouf” peut suffire à faire fuir les poissons les plus méfiants.

Les systèmes solubles (PVA)

Ici, on joue la carte du chirurgical. Le sac ou le stick PVA se dissout dans l’eau, déposant les appâts directement autour de l’hameçon. Simple, économique, redoutablement précis. C’est l’outil des pêches fines, des coups rapides, des poissons tatillons. Avec lui, l’hameçon est toujours au cœur de l’amorce.

Les outils manuels

La fronde, la pelle, le lance-bouillettes : des classiques intemporels. Moins technologiques, certes, mais fiables, simples, et parfaits pour les courtes et moyennes distances. Ils rappellent aussi que la pêche est avant tout une histoire de gestes. Ces outils mettent le pêcheur en contact direct avec sa pratique, sans écran ni batterie.

En réalité, aucun outil n’est supérieur aux autres. Le bateau amorceur règne sur les zones difficiles, le Spomb sur les longues distances, le PVA sur la précision extrême, et les outils manuels sur la simplicité. L’important est de comprendre dans quel contexte chacun prend tout son sens.

Amorcer, c’est bien plus que préparer une touche : c’est entrer dans un jeu subtil où chaque geste influence le comportement des poissons. Ce qui fait la différence, ce n’est pas l’ampleur des moyens, mais la cohérence de l’ensemble. Un amorçage efficace, c’est une stratégie qui épouse l’eau, le temps et le poisson.

L’expérience montre qu’il n’existe pas de formule magique. Les appâts changent d’efficacité selon la saison, les outils ne valent que par l’usage qu’on en fait, et les quantités doivent toujours être pensées en fonction du contexte. L’amorçage n’est donc pas une recette figée, mais une méthode vivante, qui se réinvente à chaque session.

Au fond, la réussite appartient à ceux qui savent observer avant d’agir, ajuster plutôt que répéter, et respecter autant le poisson que le milieu. Amorcer, c’est trouver la bonne mesure entre discrétion et attractivité, patience et précision. C’est cette juste balance qui transforme une poignée d’appâts en véritable stratégie.